Si tu t’intéresses à l’histoire de la Chine — il y a un événement que tu ne peux pas ignorer : les guerres de l’opium.

Comprendre ce qui s’est passé à cette époque, te permettra de mieux répondre aux questions que tu te poses peut-être sur la Chine moderne comme :

- Pourquoi la Chine est si sensible à son image internationale ?

- Pourquoi parle-t-on encore du “siècle de l’humiliation” dans certains discours politiques ?

- Pourquoi Hong Kong a-t-elle été britannique pendant 150 ans ?

- Et pourquoi les relations Chine–Occident sont encore parfois… tendues ?

Le problème, c’est que beaucoup de gens n’ont jamais entendu parler de ces guerres.

Et pourtant, elles ont changé non seulement la Chine, mais aussi son rapport au monde.

Dans cette leçon, je vais donc t’expliquer cette épisode de l’histoire chinoise simplement.

On en profitera pour découvrir quelques mots de vocabulaire liés à cet épisode.

C’est parti !

Sommaire

Origine de la guerre

Pour comprendre les guerres de l’opium, il faut d’abord se replacer dans le contexte de la Chine du XIXe siècle.

À l’époque, le pays est dirigé par la dynastie Qing (清朝 Qīngcháo), la dernière dynastie impériale de l’histoire chinoise.

C’est un empire immense, puissant en apparence, mais qui commence doucement à s’essouffler.

Les dirigeants sont persuadés que la Chine est le centre du monde… et que le reste de la planète n’a pas grand-chose d’intéressant à offrir.

Et tu vas voir : cette vision va coûter très cher.

À ce moment-là, le commerce avec l’Occident est strictement contrôlé.

Tellement contrôlé, d’ailleurs, que les étrangers n’ont le droit de commercer que dans un seul endroit : la ville de Canton (广州 Guǎngzhōu).

On appelle ça le “système de Canton”. C’est simple :

- pas d’accord ? pas d’accès.

- pas d’accès ? pas de commerce.

Les règles sont ultra-strictes :

tu ne peux pas t’installer en Chine, tu ne peux pas voyager dans le pays, tu n’as même pas le droit de parler directement aux officiels chinois.

Tout passe par des intermédiaires agréés.

Autant dire que les Occidentaux grincent un peu des dents.

Et pourtant… ils reviennent toujours.

Parce qu’ils veulent absolument acheter trois trésors chinois : le thé, la soie et la porcelaine.

Sauf qu’il y a un problème : les Chinois achètent très peu en retour.

Résultat ?

- Un déséquilibre monumental.

- L’Europe se vide de son argent (on paye en argent métal à cette époque),

- la Chine s’enrichit tranquillement, et les Britanniques commencent à se dire :

“On ne peut pas continuer comme ça… Il nous faut une solution.”

Tu devines la suite : cette “solution”, elle ne va pas faire du bien à la Chine.

Pourquoi l’opium ?

Face au déséquilibre commercial grandissant, les Britanniques cherchent donc un moyen simple de rééquilibrer la balance.

Et ce moyen… c’est l’opium (鸦片 yāpiàn).

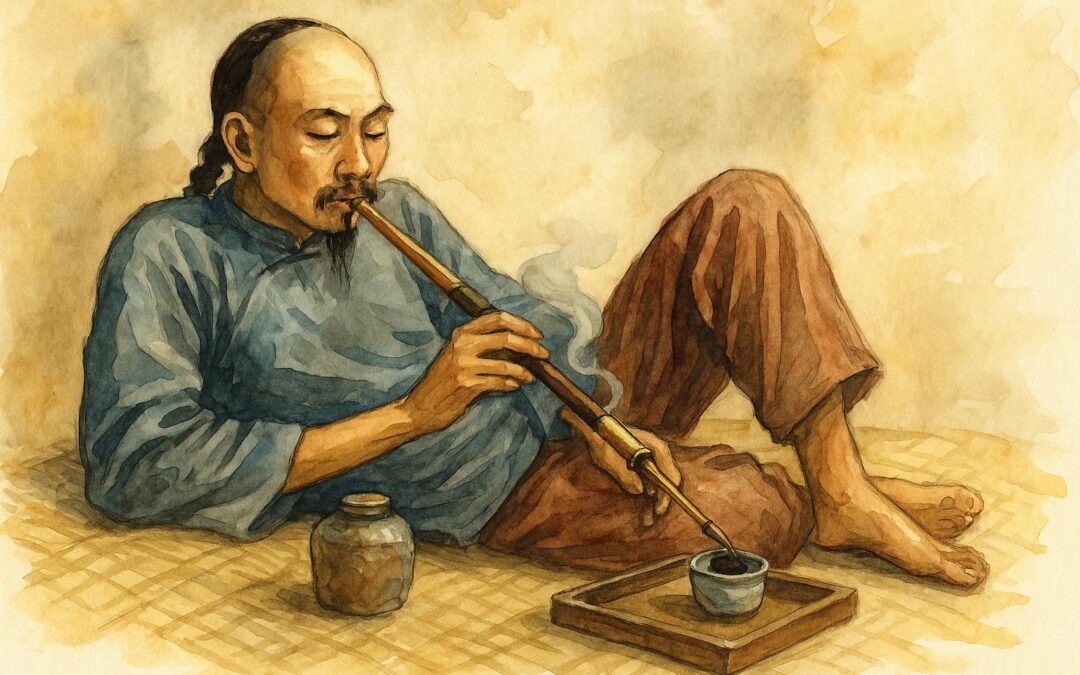

Pour faire court : l’opium est une drogue issue du pavot, produite en grande quantité dans l’Inde britannique.

Un produit peu coûteux, facile à transporter, et surtout… extrêmement addictif.

Les marchands anglais commencent alors à faire entrer l’opium en Chine clandestinement.

Au début, ça reste discret. Puis, très vite, la consommation explose — littéralement.

Des millions de personnes, toutes classes confondues, tombent dans la dépendance.

Pour la société chinoise, c’est une catastrophe : travailleurs moins productifs, familles ruinées, corruption généralisée, fonctionnaires qui fument pendant leur service…

L’Empire voit bien que quelque chose est en train de dérailler.

Et pendant que la Chine s’enfonce dans la crise, les Britanniques, eux, se frottent les mains : l’opium rentre, l’argent ressort.

Le fameux déséquilibre commercial ?

Résolu. Enfin… pour eux.

À ce moment-là, le gouvernement chinois comprend enfin l’ampleur du problème.

Il faut arrêter l’opium, et vite.

Mais comment faire face à une puissance commerciale, navale et militaire comme la Grande-Bretagne ?

C’est là que les tensions montent, et que la situation dégénère.

Le moment où c’est parti en couille

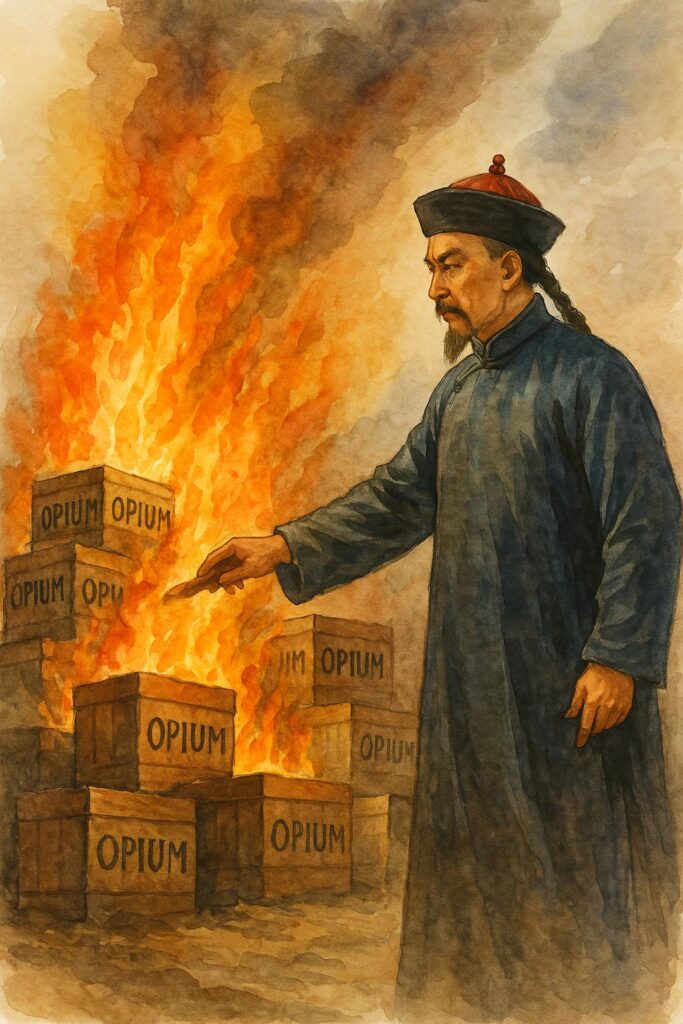

Arrive alors un personnage clé de cette histoire : Lin Zexu (林则徐 Lín Zéxú).

C’est un haut fonctionnaire, droit, incorruptible, et surtout… déterminé à sauver son pays de l’opium.

En 1839, l’empereur lui donne une mission aussi simple à formuler que compliquée à réaliser : arrêter définitivement le trafic d’opium.

Lin Zexu commence par écrire une longue lettre, très polie mais très ferme, à la reine Victoria.

En gros, il lui dit :

“Votre pays enrichit le vôtre en détruisant le nôtre. Ce n’est pas acceptable.”

(Évidemment, la lettre n’aura jamais vraiment de réponse.)

Comme les marchands britanniques continuent malgré tout, Lin passe à l’action.

Il arrive à Canton, fait saisir les stocks d’opium… et ordonne de tout détruire.

On parle de plus de 20 000 caisses.

Pas quelques sacs.

Pas quelques kilos.

VINGT. MILLE. CAISSES.

Arrosées de chaux et d’eau salée, et jetées en mer pour être inutilisables.

Pour les Chinois, c’est un geste de survie nationale. Pour les Britanniques, c’est une provocation inacceptable.

On a détruit leur marchandise. Leur argent. Leur business.

Quelques semaines plus tard, les premières escarmouches éclatent.

Puis les navires britanniques commencent à remonter la côte chinoise.

La 1ère guerre de l’opium vient de commencer.

La première guerre de l’opium (1839–1842)

Quand la guerre éclate, beaucoup de Chinois pensent que la victoire sera facile.

Après tout, la Chine est un empire millénaire.

Les Britanniques ? Juste des marchands un peu arrogants venus de très loin…

Mais très vite, la réalité les rattrape.

Les Britanniques débarquent avec des navires de guerre modernes, des canons à longue portée, et une stratégie bien rodée.

En face ?

Une armée chinoise mal équipée, désorganisée, et pas vraiment prête pour une guerre maritime.

Résultat : les défaites s’enchaînent côté chinois.

Les Anglais bombardent les côtes, prennent les ports, imposent leur rythme.

La Chine ne peut rien faire.

Après trois ans de conflit, l’empereur n’a plus le choix. Il doit négocier la paix.

Et ce qui en sort va laisser une cicatrice profonde dans l’histoire chinoise.

Le traité de Nankin (1842)

Ce traité, c’est un peu la claque finale.

Voici ce que la Chine doit accepter :

- Céder Hong Kong aux Britanniques.

- Ouvrir 5 ports au commerce étranger (Shanghai, Canton, Ningbo, Fuzhou, Xiamen).

- Payer une lourde indemnité en argent.

- Accorder aux étrangers un traitement spécial : ils ne sont plus soumis aux lois chinoises dans ces ports.

Les Chinois appellent ça un “traité inégal” (不平等条约 bù píngděng tiáoyuē).

Pourquoi “inégal” ? Parce que la Chine n’avait pas vraiment le choix.

C’était signer… ou continuer à perdre.

Ce traité marque le début d’un long déclin.

Et surtout, une chose change profondément : la Chine n’est plus maîtresse chez elle.

Les puissances étrangères vont désormais avoir leur mot à dire sur son territoire, son commerce, et même sa justice.

Et ce n’est que le début.

La deuxième guerre de l’opium (1856–1860)

On pourrait croire qu’après la première guerre, tout le monde aurait compris la leçon.

On pourrait… mais non. Les tensions restent là, à fleur de peau.

Les Britanniques ne sont pas satisfaits du traité : ils veulent encore plus d’accès, encore plus d’ouverture, encore plus d’avantages commerciaux.

La Chine, elle, se sent humiliée et tente tant bien que mal de limiter la casse.

Résultat : en 1856, une nouvelle étincelle met le feu aux poudres.

Cette fois, l’affaire commence avec un petit bateau appelé l’Arrow.

Un prétexte assez discutable, mais suffisant pour les Britanniques, qui estiment que la Chine a violé leurs droits.

Et comme si cela ne suffisait pas…

La France se joint à eux, utilisant l’exécution d’un missionnaire français comme justification.

Tu vois le tableau :

Chine d’un côté,

Grande-Bretagne + France de l’autre.

Et les forces en présence sont loin d’être équilibrées.

Les troupes occidentales avancent rapidement, prennent Canton, bombardent Tianjin, remontent vers Pékin…

La Chine recule, encore et encore.

Puis arrive l’un des épisodes les plus traumatisants de toute cette période :

Le sac du Palais d’Été (圆明园 Yuánmíngyuán). Un chef-d’œuvre architectural de l’époque.

C’est un peu comme si on nous avait brulé notre château de Versailles.

Pour les Chinois, c’est un choc.

Une blessure symbolique encore évoquée aujourd’hui.

Le traité de Pékin (1860)

La Chine est contrainte de signer un nouveau traité, encore plus dur que le précédent :

- Ouverture de nouveaux ports au commerce étranger.

- Légalisation officielle de l’opium. Oui, tu as bien lu.

- Cession de nouveaux territoires (dont Kowloon à Hong Kong).

- Droit pour les missionnaires et diplomates occidentaux de circuler librement en Chine.

- Indemnités financières énormes à payer.

En clair, la Chine perd un peu plus de souveraineté, un peu plus d’honneur, un peu plus de contrôle.

Pour les Chinois, cette période (du milieu du XIXe siècle au début du XXe) deviendra plus tard ce que l’on appelle : le “siècle de l’humiliation” (百年国耻 bǎinián guóchǐ).

Et ce n’est pas qu’un concept historique : il influence encore la politique chinoise actuelle.

Conséquences pour la Chine

Les deux guerres de l’opium, ce ne sont pas juste deux conflits du XIXe siècle qu’on étudie dans un livre poussiéreux.

Elles ont laissé une trace profonde, presque gravée dans l’ADN de la Chine moderne.

Un empire affaibli — de l’intérieur comme de l’extérieur

Après ces défaites, la dynastie Qing (清朝) n’a plus la même aura.

Elle apparaît dépassée, incapable de protéger le pays, incapable de s’adapter.

Les élites sont divisées, les fonctionnaires corrompus, les révoltes se multiplient.

Bref… l’empire commence à vaciller.

Et quand un empire vacille, tout le monde en profite.

Les puissances étrangères demandent toujours plus : plus de ports, plus de privilèges, plus de concessions.

La Chine perd peu à peu le contrôle de ses frontières et de son économie.

Le début du “siècle de l’humiliation” (百年国耻)

Pour les Chinois, cette période marque le début d’un long tunnel d’humiliations, d’invasions et de concessions forcées.

Un siècle entier où le pays n’est plus maître de son destin.

Ce n’est pas juste un concept historique : c’est un élément essentiel pour comprendre la fierté nationale actuelle,

la volonté de “ne plus jamais être faible”, et certaines positions géopolitiques de la Chine aujourd’hui.

Quand tu discutes avec des amis chinois, tu verras que ce sentiment existe encore.

Une prise de conscience : il faut se moderniser

Ces défaites brutales ont aussi un effet positif (même si personne ne le voyait comme ça sur le moment) : elles montrent à quel point la Chine était en retard technologiquement et militairement.

Ça va pousser l’empire Qing — puis la Chine républicaine — à lancer de grandes réformes : modernisation de l’armée, des écoles, des industries, ouverture vers les sciences occidentales…

C’est le début d’une transformation qui va changer le pays en profondeur.

Une mémoire toujours vivante

Encore aujourd’hui, les guerres de l’opium sont enseignées dans toutes les écoles chinoises.

On les retrouve dans les musées, les séries historiques, les films, les discours politiques.

Et si tu te demandes pourquoi la Chine est parfois méfiante vis-à-vis de l’Occident, ces guerres font partie de la réponse.

C’est un épisode qui a marqué durablement la relation entre la Chine et le reste du monde.

Vocabulaire sur la guerre de l’opium

Pour que tu puisses parler de cet épisode avec ton professeur, des amis chinois ou même dans un message WeChat, voici quelques mots-clés très utiles.

Ils ne sont pas difficiles, et tu vas les recroiser souvent si tu t’intéresses un peu à l’histoire.

Les mots essentiels

鸦片 — yāpiàn — opium

Simple, direct. C’est le mot central du sujet.

战争 — zhànzhēng — guerre

À connaître absolument. Tu l’entendras dans plein d’autres contextes historiques.

条约 — tiáoyuē — traité

C’est le mot utilisé pour les “traités inégaux”.

清朝 — Qīngcháo — dynastie Qing

La dernière dynastie impériale chinoise.

香港 — Xiānggǎng — Hong Kong

Pas besoin d’explication (enfin si)

Personnages et concepts importants

林则徐 — Lín Zéxú — Lin Zexu

Le fonctionnaire courageux qui a détruit l’opium.

圆明园 — Yuánmíngyuán — Palais d’Été

Le palais impérial pillé et brûlé en 1860.

不平等条约 — bù píngděng tiáoyuē — traités inégaux

Expression très fréquente quand on parle du XIXe siècle.

百年国耻 — bǎinián guóchǐ — “siècle de l’humiliation”

Terme clé pour comprendre la mémoire collective chinoise.

Pour situer l’époque dans la conversation

近代史 — jìndàishǐ — histoire moderne (de la Chine)

Correspond à la période où se situent les guerres de l’opium.

外国 — wàiguó — pays étranger

Très utile, simple, et souvent utilisé dans les sources historiques chinoises.

Mon avis perso

Les guerres de l’opium, ce ne sont pas juste deux conflits lointains qu’on apprend pour “faire cultivé”. C’est un moment charnière, une fracture dans l’histoire chinoise.

Comprendre cet événement, même rapidement, te permet déjà de lire la Chine d’aujourd’hui avec un regard différent : son rapport à la souveraineté, sa méfiance envers les ingérences étrangères, l’importance de son image, sa volonté de ne plus jamais être faible.

D’ailleurs si tu veux aller plus loin — vraiment plus loin — et commencer à apprendre le mandarin de façon claire et guidée, je t’ai préparé quelque chose.

C’est un petit cours d’initiation complet où je t’explique les bases indispensables du mandarin : prononciation, tons, caractères, phrases simples…

Bref, tout ce qu’il faut pour démarrer proprement, sans te perdre dans mille ressources.

Et si tu veux continuer à découvrir la Chine — sa culture, son histoire, ses villes, ses habitudes, ses petites bizarreries du quotidien — alors tu peux rejoindre ma lettre quotidienne.

Chaque matin, je t’envoie un message simple et agréable à lire, rempli d’anecdotes, d’astuces voyage, d’images, de vocabulaire…

C’est un peu comme avoir un ami en Chine qui te raconte quelque chose de nouveau chaque jour.

À lire aussi :

Passionné par la langue chinoise, je vous livre mes secrets et mes meilleures astuces pour apprendre à parler mandarin en quelques mois.

Pour qui aime lire le « Macao et Hong Kong de Kessel » est intéressant aussi sur le même sujet

Merci Alex

Patricia

Les livres d’Amitav Gosh (trilogie del’ibis) donnent la vision orientale. l’Inde ne produisait pas d’opium. Les anglais ont tué les cultures vivrières pour cultiver l’opium destiné à la Chine, ce qui a réduit à la misère les petits paysans.

Bonjour.. Merci pour ce simple éclairage simple, net et efficace. Bernadette

Merci pour cette page d’histoire qui, plus je la connais, plus elle me dégoute.

Aujourd’hui, je pense à ce que Victor Hugo a pensé du sac du Palais d’été de Pékin en 1860.

Il a fait connaître son opinion en publiant une lettre à l’un des capitaines français qui étaient du saccage.

Cette lettre très belle, mérite d’être lue : https://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/HUGO/11563

Vers 1860, une délégation franco-britannique débarqua au port de Dagu à Tianjin, dans l’intention de rencontrer l’empereur Daoguang à Rehe. Sengge Rinchen exigea que les envoyés britanniques s’agenouillent devant l’empereur Qing.

Cette demande se heurta à un refus catégorique. Furieux, Sengge Rinchen fit emprisonner toute la délégation et la soumit à diverses formes de torture. Plus d’une douzaine de diplomates et de journalistes furent torturés à mort.

Le gouvernement et le public franco-britanniques furent consternés. Une flotte conjointe fit voile d’Europe vers Tianjin, et les forces franco-britanniques avancèrent jusqu’à Pékin, incendiant le Yuanmingyuan, le jardin impérial, et le réduisant en ruines. La dynastie Qing fut contrainte de signer un traité avec la Grande-Bretagne et la France, reconnaissant ses erreurs, payant des réparations et ouvrant le port.