Tu sais, parfois, l’Histoire a plus d’imagination que n’importe quelle série Netflix.

Imagine un réseau de routes vieux de plus de 2000 ans.

Une sorte d’autoroute… sans bitume, sans panneaux, mais avec des caravanes de chameaux, des marchands venus des quatre coins du monde et des trésors dans chaque sacoche.

Des tissus précieux, des pierres rares, des idées révolutionnaires. Le tout échangé entre des peuples qui, souvent, ne parlaient même pas la même langue.

C’est ça, la Route de la Soie.

On l’appelle 丝绸之路 (sīchóu zhī lù) en chinois. 丝绸 veut dire “soie”, 之 c’est une particule de liaison un peu littéraire, et 路, tu l’as peut-être deviné, ça veut dire “route”.

C’est beau, non ?

Une route de la soie. Rien que le nom fait rêver.

Mais attention, ce n’était pas une seule route.

Plutôt un réseau tentaculaire, entrelacé, qui reliait la Chine à l’Europe en traversant des steppes, des montagnes, des déserts… et des civilisations entières.

Et ce n’était pas juste pour vendre des étoffes ou acheter du thé.

Sur cette route, on a aussi transporté des religions, des inventions, des virus (eh oui), et surtout… des histoires.

Dans ce nouveau guide culturel, je vais t’emmener en voyage. Pas besoin de visa, ni de sac à dos. Juste un peu de curiosité.

On va remonter le temps ensemble, suivre les pas des grands voyageurs, découvrir des villes mythiques et croiser des personnages fascinants.

Prêt ? On déplie la carte. Et on commence par le début.

Sommaire

- Les origines de la Route de la Soie – Quand tout a commencé

- Le tracé de la Route – Des chemins qui serpentent entre déserts et empires

- Qu’est-ce qu’on échangeait sur la Route de la Soie ?

- La Route de la Soie : carrefour des cultures et des croyances

- Les personnages marquants de la Route de la Soie

- Le déclin… et la résurgence de la Route de la Soie

- Apprendre le chinois pour mieux comprendre l’histoire

Les origines de la Route de la Soie – Quand tout a commencé

Pour comprendre d’où vient cette fameuse Route de la Soie, il faut remonter au IIe siècle avant notre ère.

À l’époque, la Chine est dirigée par la dynastie des Han (汉朝, Hàncháo). C’est une période de grande stabilité, d’ouverture… et d’ambition.

L’empereur Han Wudi (汉武帝), un sacré personnage, rêve de repousser les frontières de l’Empire et de tisser des liens avec les peuples lointains.

Mais à cette époque, personne ne connaît vraiment ce qu’il y a au-delà des montagnes de l’ouest.

Le monde extérieur, c’est un peu la grande inconnue.

Alors il envoie un explorateur du nom de Zhang Qian (张骞).

Sa mission ? Trouver des alliés et établir des contacts. Le gars part pour quelques mois… il revient plus de dix ans plus tard, après avoir été capturé, emprisonné, puis relâché.

Et malgré tout ça, il revient avec des infos en or sur les royaumes d’Asie Centrale.

Et là, c’est le déclic.

Les Chinois découvrent qu’il y a tout un monde à l’ouest, avec des chevaux puissants (les fameux chevaux célestes, tianma 天马), des marchés, des villes prospères.

Et de leur côté, ces peuples sont fascinés par un tissu venu de Chine, doux, léger, précieux : la soie.

À partir de là, des échanges commencent à se mettre en place.

Lentement, mais sûrement. Au début, ce sont surtout des ambassades officielles et des cadeaux entre rois.

Puis arrivent les commerçants. Puis les aventuriers. Puis les pèlerins.

Et sans qu’on s’en rende compte, un immense réseau se tisse à travers l’Asie.

Pas une route unique, mais un ensemble de chemins, de relais, de marchés, de passages secrets dans les montagnes.

C’est comme ça que naît ce qu’on appellera bien plus tard… la Route de la Soie.

Le tracé de la Route – Des chemins qui serpentent entre déserts et empires

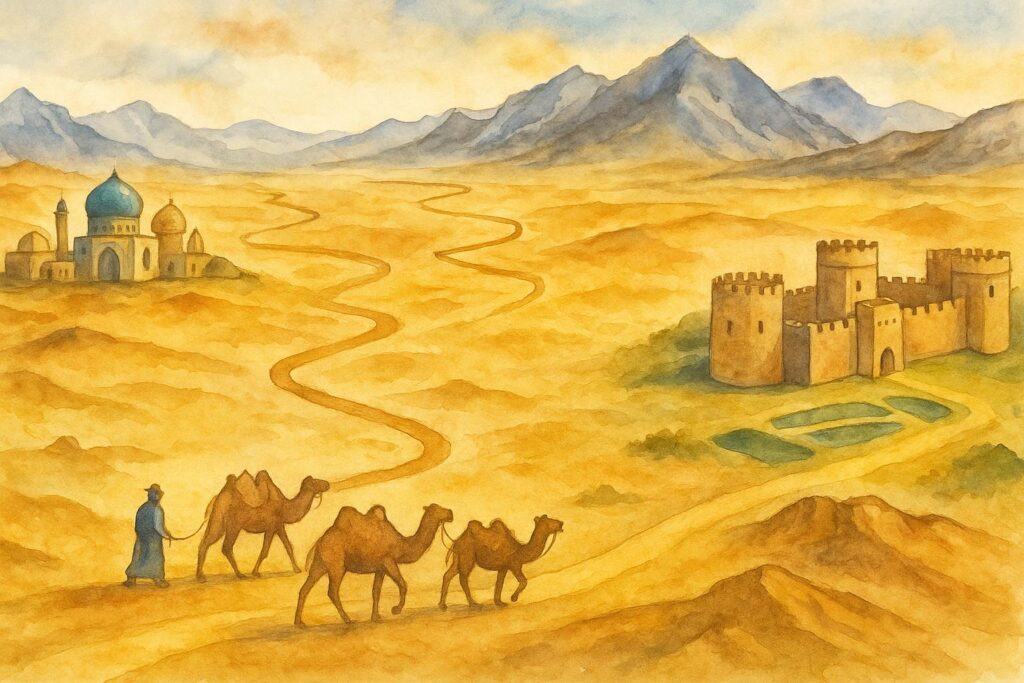

Tu t’imaginais une seule route, bien droite, comme une voie rapide entre la Chine et l’Europe ? Pas du tout.

La Route de la Soie, c’est un vrai labyrinthe.

Une sorte de toile d’araignée géante qui traverse montagnes, steppes, oasis, et même les pires déserts du monde.

Tout part de Chang’an (长安) — aujourd’hui Xi’an — la capitale impériale de l’époque Han.

C’est là que les caravanes se préparent. On charge les chameaux, on attache les ballots, on se dit au revoir (en espérant revenir vivant).

Ensuite, cap à l’ouest.

Première étape : le désert du Taklamakan.

Le nom fait frissonner, et pour cause : il est surnommé “le désert où l’on entre mais d’où l’on ne ressort pas” (ça pose l’ambiance).

Heureusement, les marchands font halte dans des oasis comme Dunhuang (敦煌), où l’on prie, où l’on échange, et où l’on trace la route suivante sur une carte.

À partir de là, la route se divise :

- Une branche passe au nord du désert, vers les steppes du Kazakhstan actuel.

- Une autre contourne au sud, via le Cachemire et l’Inde du Nord.

- Plus loin, elles se rejoignent vers Samarkand, Boukhara, Bagdad, jusqu’à Antioche ou Constantinople.

Et ce n’est que pour la partie terrestre.

Car à un moment, on a aussi pris le large.

Les marchands embarquent depuis les ports chinois comme Quanzhou ou Guangzhou.

On navigue en longeant l’Asie du Sud-Est, l’Inde, la péninsule arabique, jusqu’à l’Afrique de l’Est.

C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la “Route de la Soie maritime” (海上丝绸之路 hǎishàng sīchóu zhī lù).

Bref, la Route de la Soie, ce n’est pas un itinéraire GPS, c’est un réseau vivant.

Un flux constant de gens, de biens, d’idées, qui change en fonction des saisons, des empires, des conflits, des rumeurs.

Mais partout, il y a des relais. Des caravansérails. Des villes-étapes.

Et des gens qui parlent des langues différentes mais qui trouvent toujours un moyen de commercer.

Et surtout, de troquer bien plus que des objets.

À lire aussi : Zheng He (郑和) – L’explorateur chinois que l’Histoire a mis de côté

Qu’est-ce qu’on échangeait sur la Route de la Soie ?

Quand tu penses à la Route de la Soie, tu penses… à la soie. Logique.

Mais en réalité, c’était un vrai marché ambulant à l’échelle du continent.

Et on y trouvait de tout. Vraiment de tout.

Commençons par ce que la Chine exportait :

- Bien sûr, la fameuse soie (丝绸 – sīchóu). Légère, résistante, luxueuse. En Occident, c’était un objet de fascination absolue. À tel point que les Romains en portaient… sans même savoir d’où ça venait exactement.

- Ensuite, il y avait le papier (纸 – zhǐ), inventé sous les Han. Une révolution. Grâce à lui, les idées voyagent plus vite.

- Le thé, la porcelaine, les objets en laque, les encres, et même des technologies comme la boussole ou la fabrication de la poudre noire.

Et qu’est-ce qu’on ramenait vers la Chine ?

- De l’or, de l’argent, des pierres précieuses.

- Du verre : les verriers du Moyen-Orient étaient les meilleurs du monde à l’époque.

- Des épices rares (poivre, cannelle, clous de girofle) venues d’Inde ou d’Asie du Sud-Est.

- Des chevaux robustes, indispensables pour l’armée chinoise.

- Mais aussi des produits culturels : musiques, danses, vêtements, œuvres d’art, instruments…

Et ce n’est pas tout.

Car la Route de la Soie ne transportait pas que des objets. Elle faisait circuler des idées. Des influences. Des religions. Et même… des maladies (on y reviendra plus tard).

Ce brassage culturel est peut-être ce qu’il y a de plus fascinant.

Et parfois, ce qu’un marchand vendait était bien moins important que ce qu’il racontait en arrivant dans une ville : une rumeur sur un nouveau roi, une technique de construction, une légende…

À lire aussi : 10 inventions chinoises en avance sur leur temps

La Route de la Soie : carrefour des cultures et des croyances

Ce qui rend la Route de la Soie si unique, ce n’est pas juste ce qu’on y vendait, mais ce qu’on y partageait.

À chaque étape, à chaque halte, c’était un peu comme une auberge du bout du monde : on y croisait des visages inconnus, des langues étranges… et des histoires qui ouvraient des portes dans l’esprit.

Les religions prennent la route

C’est sur cette route que le bouddhisme (佛教 – fójiào) est entré en Chine.

Parti d’Inde, il a traversé montagnes et déserts, porté par des moines voyageurs, comme Xuanzang (玄奘), qui ont ramené des textes sacrés dans leurs sacs et des visions nouvelles dans leur esprit.

Mais il n’était pas seul. L’islam, le christianisme nestorien, le zoroastrisme, et même des cultes locaux ou oubliés aujourd’hui… tous ont circulé sur ces pistes poussiéreuses.

Les temples bouddhistes côtoyaient les églises nestoriennes, parfois dans la même ville.

À lire aussi : Religions en Chine : 30 questions pour tout comprendre

La science, les langues, la musique…

Les savoirs aussi voyagent : médecine, mathématiques, astronomie, techniques agricoles ou militaires…

La Chine apprend à fabriquer du verre, découvre l’astrolabe ; l’Occident, de son côté, découvre le papier et l’imprimerie bien avant Gutenberg.

Et les langues ? Elles se mélangent.

On développe des pidgins, des dialectes de marché, juste pour pouvoir troquer un peu de thé contre un cheval.

Certains mots traversent les siècles — par exemple, le mot « chai » pour thé vient du chinois chá (茶), et on le retrouve du Moyen-Orient jusqu’en Russie.

Quant à la musique, aux instruments, aux modes… ils circulent eux aussi.

Le pipa (琵琶) chinois aurait des origines perses.

Des danses indiennes influencent les spectacles à la cour impériale chinoise.

Un monde plus petit qu’il n’y paraît

Tu vois le tableau ? Grâce à cette route, le monde est un peu moins vaste, un peu plus connecté.

Chaque voyage est un mélange de commerce et de curiosité. Et même si les voyageurs ne parlent pas la même langue, ils échangent, apprennent, s’inspirent.

Et parfois… ils ne repartent pas. Ils s’installent.

Des quartiers entiers d’étrangers naissent à Xi’an ou à Kashgar. Des couples mixtes se forment. Des cuisines se mélangent. Des enfants naissent avec deux héritages dans le cœur.

Et tout ça, c’est grâce à une route.

Ou plutôt à une idée : celle que la rencontre est plus précieuse qu’un simple échange de marchandises.

Les personnages marquants de la Route de la Soie

Sur la Route de la Soie, il y avait des marchands bien sûr.

Mais aussi des espions, des diplomates, des moines, des aventuriers… et parfois, des légendes.

En voici quelques-uns que tu vas adorer connaître (et peut-être même retenir leurs noms en chinois, qui sait ? 😉) :

Zhang Qian (张骞) – Le pionnier

On en a parlé un peu plus tôt, mais il mérite son propre paragraphe.

Zhang Qian, c’est l’explorateur envoyé par l’empereur Han Wudi pour “voir ce qu’il y a plus loin”.

Capturé par les Xiongnu, il passe 13 ans hors de Chine, avant de revenir avec des informations précieuses sur les royaumes d’Asie centrale.

Il ne ramène pas d’épices. Il ne ramène pas de trésor. Il ramène des cartes mentales.

Des noms. Des pistes. Et c’est suffisant pour déclencher l’ouverture de la Chine vers l’extérieur.

Xuanzang (玄奘) – Le pèlerin érudit

Un moine bouddhiste du VIIe siècle, parti en cachette de Chine pour rejoindre l’Inde à pied et y étudier les textes sacrés du bouddhisme.

Résultat ? 17 ans de voyage. Et à son retour, il ne vient pas les mains vides : il ramène 657 rouleaux de sutras, et passera le reste de sa vie à les traduire en chinois.

Son périple a inspiré un des romans les plus célèbres de la littérature chinoise : Le Voyage en Occident (西游记 – Xīyóu jì), avec le fameux Roi des Singes.

Marco Polo – L’Européen le plus connu de l’histoire chinoise

Venitien, marchand, conteur… et probablement un peu romancier sur les bords.

Marco Polo arrive en Chine vers 1275, sous le règne de Kubilai Khan, l’empereur mongol.

Il reste 17 ans dans l’Empire, voyage à travers tout le territoire et dit avoir travaillé pour la cour impériale.

De retour en Europe, il raconte son voyage dans Le Livre des Merveilles. Succès immédiat.

On débat encore de la véracité de certains détails. Mais une chose est sûre : il a fait rêver des générations d’Occidentaux.

Et tous les autres…

Les noms célèbres, c’est bien. Mais la Route de la Soie, c’est aussi des milliers d’anonymes.

Des femmes commerçantes, des enfants nés entre deux cultures, des artisans persans installés à Xi’an, des traducteurs, des guides de caravane, des voleurs, des cuisiniers…

Tous ont, à leur manière, laissé une trace.

Le déclin… et la résurgence de la Route de la Soie

Comme toutes les grandes histoires, celle de la Route de la Soie a connu un âge d’or, puis une chute lente et inévitable.

Pourquoi a-t-elle décliné ?

D’abord, il y a eu la géopolitique.

Quand les grands empires qui garantissaient la sécurité des routes s’effondrent — l’Empire romain, la dynastie Tang, les califats… — les caravanes deviennent vulnérables.

Moins de protection = plus de bandits = moins de commerce.

Ensuite, il y a la montée en puissance des routes maritimes.

À partir du XVe siècle, avec les grandes explorations européennes, on commence à préférer les bateaux aux chameaux.

Plus rapide, plus sûr, plus rentable. Lisbonne, Anvers ou Amsterdam prennent le relais de Samarcande et Kashgar.

Et puis… il y a la peste noire.

Transportée le long des routes commerciales, elle décime des millions de personnes en Eurasie.

À un moment, les routes deviennent autant un danger qu’une opportunité.

Résultat ? Le réseau se désagrège peu à peu.

Les cités-oasis s’enfoncent dans le sable.

Et pendant des siècles, la Route de la Soie devient une sorte de souvenir lointain.

Un mythe. Un vestige.

Mais… elle revient.

Au XXIe siècle, la Chine décide de relancer l’idée, mais à une toute autre échelle.

En 2013, le président Xi Jinping annonce un projet titanesque : « la Nouvelle Route de la Soie », en chinois : 一带一路 (yī dài yī lù), littéralement “Une ceinture, une route”.

L’objectif ? Connecter la Chine à l’Europe, à l’Afrique, au Moyen-Orient et à l’Asie du Sud-Est… via un réseau d’infrastructures : routes, trains, ports, pipelines, zones industrielles.

C’est autant un projet économique qu’un projet géopolitique.

Une façon de dire : “la Chine est de retour sur la scène mondiale”.

Certains y voient une renaissance. D’autres, une stratégie d’influence.

Quoi qu’il en soit, le symbole est fort : la Route de la Soie n’est pas morte. Elle s’est juste transformée.

Et si elle fascine encore aujourd’hui, ce n’est pas juste pour le commerce.

C’est parce qu’elle parle de connexion. De ponts entre les cultures. De rencontres improbables.

Apprendre le chinois pour mieux comprendre l’histoire

La Route de la Soie n’était pas qu’un réseau de commerce.

C’était un fil tendu entre les peuples. Un fil tissé patiemment, à la main, par des marchands, des moines, des artistes… et des rêveurs.

Et au cœur de ce fil, il y avait une langue : le chinois.

Car si la soie, le thé ou le papier pouvaient voyager, c’est aussi parce que des mots les accompagnaient.

Des mots pour négocier, pour raconter, pour comprendre l’autre.

Des mots qu’on écrivait sur des rouleaux, qu’on gravait sur des pierres, ou qu’on murmurait autour d’un feu dans une oasis.

Aujourd’hui, tu n’as peut-être pas de chameau, ni de carte en parchemin… mais tu as un autre moyen de partir à l’aventure : la langue.

Apprendre le chinois, ce n’est pas juste mémoriser des caractères.

C’est marcher dans les pas de ceux qui ont traversé le désert, franchi les montagnes, tendu la main vers l’inconnu.

C’est ouvrir une porte sur une culture millénaire… et peut-être, sur ta propre curiosité.

Tu y apprendras les bases essentielles pour comprendre et prononcer tes premiers mots en chinois — sans te noyer dans la grammaire ni t’arracher les cheveux.

Clique ici pour y accéder et commencer à tisser ton propre lien avec la langue chinoise.

À lire aussi :

Passionné par la langue chinoise, je vous livre mes secrets et mes meilleures astuces pour apprendre à parler mandarin en quelques mois.

Merci Alex, merci pour cette semaine de culture, de géographie et d’histoire. J’ai vraiment aimé … Je croyais connaitre la Chine à travers les œuvres de Pearl Buck, lu en anglais, m’approchant déjà un peu de l’âme chinoise, mais inspirées du regard de nos grand parents… Ta vision contemporaine m’est un véritable enrichissement de compréhension à horizon encore plus large.

Encore merci, amicalement Heinz.