Quand on commence à s’intéresser à la Chine — que ce soit pour apprendre la langue, voyager ou simplement par curiosité — il y a un truc qu’on finit toujours par se demander : et au fait, ils croient en quoi, les Chinois ?

Aujourd’hui, j’ai eu envie de tester un nouveau format d’article, en mélangeant histoire, culture et réflexions, sous la forme d’une grande série de questions-réponses.

Le but : te faire voyager dans l’univers spirituel chinois, sans te noyer dans des explications compliquées.

Parce que oui, pour vraiment comprendre un pays, il ne suffit pas de connaître quelques mots ou de goûter à la cuisine. Il faut aussi regarder dans ce qui façonne l’âme des gens : leur culture, leur histoire… et leur rapport au sacré.

Et en Chine, la religion n’a pas le même visage qu’en Occident.

Ce n’est pas toujours une question de « croire ou pas croire » : c’est souvent une question de rituels, de traditions, d’équilibre avec l’univers, parfois même sans qu’on parle explicitement de « dieu ».

Comprendre ça, c’est entrer dans un autre mode de pensée — et franchement, ça change aussi ta façon d’apprendre le chinois.

Parce que derrière beaucoup d’expressions, de fêtes, de coutumes ou même de caractères chinois, il y a toute une vision du monde marquée par ces croyances.

Si tu veux progresser et vraiment « penser » comme un Chinois, t’intéresser aux religions traditionnelles peut t’aider.

Dans ce nouveau guide culturel, je vais te faire découvrir, sans prise de tête, tout ce qu’il faut savoir sur les religions en Chine : les croyances principales, leur histoire, leur place aujourd’hui… et quelques surprises en chemin !

Allez c’est parti !

Sommaire

- Mise en contexte – La Chine et la religion

- Les grandes religions en Chine aujourd’hui

- Les croyances traditionnelles en Chine

- Histoire et évolution des religions en Chine

- Pratiques religieuses aujourd’hui en Chine

- Liberté religieuse et situation actuelle

- Clichés et idées reçues

- Comment mieux comprendre la Chine

Mise en contexte – La Chine et la religion

#1 Est-ce que les Chinois sont religieux ?

Quand on pense à la Chine, on imagine souvent un pays très « pragmatique », où les gens sont tournés vers le travail, les affaires, la famille…

Mais qu’en est-il de la religion ?

La réponse est plus nuancée qu’on pourrait le croire.

La majorité des Chinois ne se considèrent pas comme « religieux » au sens occidental du terme.

Ils ne vont pas forcément à un lieu de culte toutes les semaines, ils n’adhèrent pas toujours à une seule foi exclusive, et beaucoup n’utilisent même pas le mot « religion » (宗教 zōngjiào) pour parler de leurs pratiques.

Mais attention : ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de croyances.

En réalité, la plupart des Chinois vivent avec un mélange de traditions spirituelles : un peu de bouddhisme, un peu de taoïsme, du confucianisme, des superstitions locales…

Une sorte de « religion douce », souvent intégrée dans la vie quotidienne sans être formalisée.

À lire aussi : Pensée chinoise : Tout savoir sur le Confucianisme et son impact en Asie

#2 Est-ce que la Chine est un pays athée ?

Officiellement, oui : la Chine est un État athée.

Depuis 1949, avec l’arrivée du Parti communiste, l’athéisme d’État est la norme. L’idée de base était simple : remplacer les anciennes croyances par la science et le progrès matériel.

Mais dans la réalité, les choses sont beaucoup plus subtiles.

Les croyances populaires n’ont jamais complètement disparu. Elles se sont adaptées, discrètement, parfois en se camouflant dans des pratiques culturelles, parfois en reprenant de la vigueur à mesure que la Chine s’ouvrait à nouveau au monde.

Aujourd’hui, même dans un pays officiellement athée, des millions de personnes prient, brûlent de l’encens, consultent des oracles, ou célèbrent des fêtes aux racines profondément spirituelles.

À lire aussi : Comment se déroule un enterrement chinois ?

#3 Le gouvernement chinois autorise-t-il la pratique religieuse ?

Oui, mais… sous certaines conditions.

La Constitution chinoise garantit la « liberté de croyance religieuse », tant que cette croyance reste sous contrôle.

En clair : seules certaines religions sont reconnues officiellement (bouddhisme, taoïsme, catholicisme, protestantisme, islam), et elles doivent s’organiser au sein d’organismes supervisés par l’État.

Pratiquer en dehors de ce cadre peut vite devenir compliqué, surtout si l’État perçoit cela comme une menace politique ou sociale.

Certaines églises, mosquées ou temples fonctionnent donc librement, mais d’autres sont surveillés, ou même réprimés.

C’est un équilibre entre ouverture culturelle, contrôle politique et volonté de préserver la « stabilité sociale ».

À lire aussi : Les plus beaux temples chinois : 11 sites incontournables

Les grandes religions en Chine aujourd’hui

#4 Quelles sont les principales religions pratiquées en Chine aujourd’hui ?

Quand on parle des religions en Chine, il faut oublier l’idée qu’une personne serait « juste » bouddhiste ou « juste » taoïste.

La plupart des Chinois combinent plusieurs traditions, un peu comme un buffet où chacun pioche ce qui lui parle.

Les grandes traditions présentes sont :

- Le bouddhisme : arrivé d’Inde il y a plus de 2000 ans, il est devenu profondément chinois au fil du temps.

- Le taoïsme : une religion/philosophie purement chinoise, centrée sur l’harmonie avec la nature et l’équilibre des forces.

- Le confucianisme : plus qu’une religion, c’est un système de valeurs sociales et éthiques, omniprésent dans la culture chinoise.

- L’islam : pratiqué par plusieurs minorités ethniques, notamment les Hui et les Ouïghours.

- Le christianisme (catholicisme et protestantisme) : en progression rapide depuis quelques décennies malgré les restrictions.

À côté de tout ça, les croyances populaires (culte des ancêtres, divinités locales, astrologie) restent toujours vivantes, même chez ceux qui ne se disent pas « croyants ».

À lire aussi : Les 10 principaux dieux chinois à connaître

#5 Quelle est la religion traditionnelle des Chinois ?

Si on devait désigner une « religion » vraiment typique de la Chine, ce serait un mélange de taoïsme, de confucianisme et de croyances populaires.

On appelle parfois ça la « religion populaire chinoise » : un ensemble souple de pratiques qui tournent autour du respect des ancêtres, des forces naturelles, des divinités protectrices et de l’équilibre cosmique.

En gros, ce n’est pas une religion qui te demande de croire à un dogme.

C’est une manière de vivre en harmonie avec le monde qui t’entoure, avec quelques coups de pouce surnaturels au passage.

À lire aussi : Philosophie chinoise : le petit guide pour s’y initier

#6 Quelles religions sont originaires de Chine ?

Deux grandes traditions sont nées en Chine :

- Le taoïsme (道教 Dàojiào) : basé sur le Dao (la Voie), c’est une quête d’harmonie avec les forces invisibles de l’univers.

- Le confucianisme (儒教 Rújiào) : centré sur la morale, la justice, l’ordre social et le respect des hiérarchies.

Ces deux-là ont façonné la mentalité chinoise pendant plus de deux mille ans, jusque dans la façon dont les gens pensent, parlent, et même écrivent aujourd’hui.

À lire aussi : Tout savoir sur le Confucianisme et son impact en Asie

#7 Y a-t-il des chrétiens en Chine ?

Oui, et de plus en plus.

Le christianisme (catholique et protestant) s’est implanté en Chine dès le VIIe siècle, mais il a surtout connu un vrai boom à partir du XIXe siècle avec l’arrivée des missionnaires européens.

Aujourd’hui, on estime qu’il y a des dizaines de millions de chrétiens en Chine — mais là encore, la situation est complexe.

Seules les Églises reconnues par l’État sont légales.

Les communautés chrétiennes non enregistrées (souvent appelées « églises de maison ») existent, mais elles sont parfois surveillées, voire réprimées.

#8 Y a-t-il des musulmans en Chine ?

Oui, également.

L’islam est arrivé en Chine par la Route de la Soie il y a plus de mille ans. Il est surtout pratiqué par des minorités ethniques, en particulier :

- Les Hui (汉回族) : des musulmans culturellement très proches des Han (l’ethnie majoritaire).

- Les Ouïghours : un peuple turcophone vivant principalement dans la région du Xinjiang.

Comme pour le christianisme, la pratique de l’islam est autorisée mais encadrée, et certaines communautés, notamment au Xinjiang, sont confrontées à des tensions politiques et sociales très fortes.

Les croyances traditionnelles en Chine

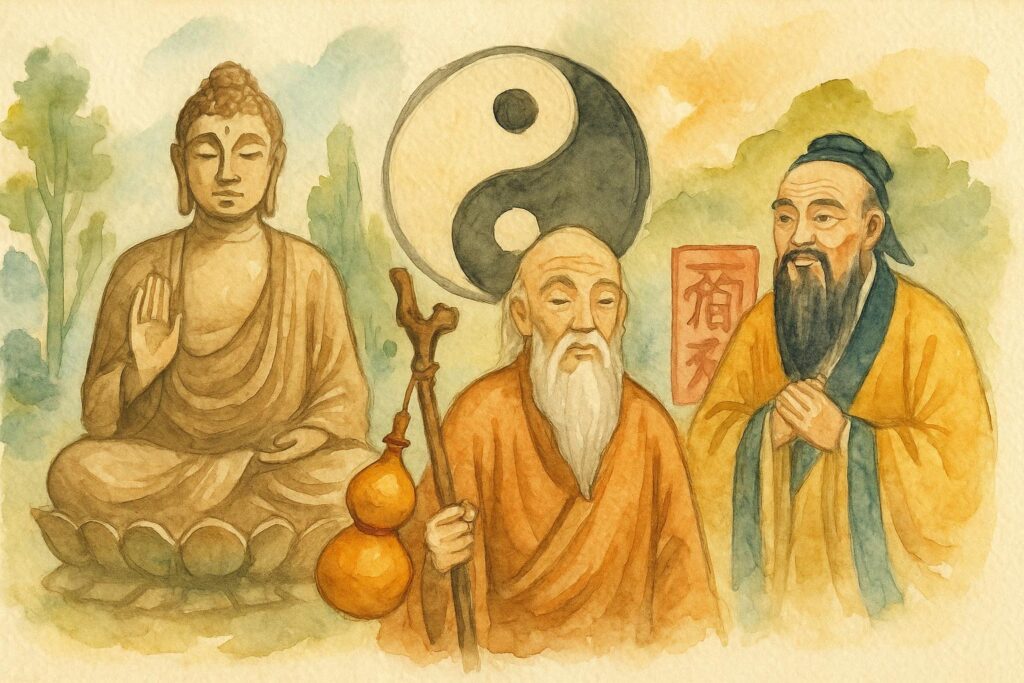

#9 Quelle est la différence entre bouddhisme chinois, taoïsme et confucianisme ?

À première vue, tout ça peut sembler se mélanger… et c’est normal : en Chine, les frontières entre croyances sont très floues.

Voici un repère simple :

- Le bouddhisme t’invite à comprendre la souffrance et à chercher l’illumination (le nirvana).

- Le taoïsme t’encourage à vivre en harmonie avec la nature, à suivre le flux du Dao (la Voie), sans forcer les choses.

- Le confucianisme te parle de morale, de respect des aînés, d’ordre social : comment bien vivre en société.

Dans la vie quotidienne, un Chinois peut vénérer une divinité taoïste, méditer avec des concepts bouddhistes, et appliquer des valeurs confucéennes au travail… sans jamais voir de contradiction.

C’est un peu comme un jardin chinois : plusieurs chemins différents, mais tous mènent à l’harmonie.

À lire aussi : Les meilleurs livres pour comprendre la pensée chinoise

#10 Le confucianisme est-il une religion ou une philosophie ?

C’est LA grande question que se posent beaucoup d’Occidentaux.

Techniquement, le confucianisme est davantage une philosophie qu’une religion au sens classique.

Il n’y a pas vraiment de dieux, pas de prières, pas de notion de salut après la mort.

Ce que prône Confucius, c’est plutôt un code de conduite basé sur la piété filiale, la loyauté, la politesse, et la recherche de l’harmonie sociale.

Cela dit, le confucianisme a fini par prendre une dimension presque « sacrée » en Chine, avec des temples dédiés à Confucius et des rituels d’hommage.

Donc on pourrait dire que c’est une philosophie qui a inspiré des pratiques quasi religieuses.

À lire aussi : La piété filiale en Chine – Qu’est-ce que c’est exactement ?

#11 Le bouddhisme vient-il de Chine ?

Non !

Le bouddhisme est né en Inde, autour du Ve siècle avant notre ère, avec les enseignements de Siddhartha Gautama (le Bouddha).

Il est arrivé en Chine par la Route de la Soie, probablement autour du Ier siècle de notre ère. Mais attention : le bouddhisme s’est profondément transformé en Chine.

Les Chinois l’ont adapté à leur culture locale : ils ont donné naissance à des écoles spécifiquement chinoises, comme le Chan (禅), qui deviendra plus tard le célèbre zen japonais.

En Chine, le bouddhisme s’est donc fondu dans le paysage culturel existant, aux côtés du taoïsme et du confucianisme, au point que parfois on ne sait plus très bien où commence l’un et où finit l’autre !

#12 Le bouddhisme tibétain est-il différent du bouddhisme en Chine ?

Oui, assez différent.

Le bouddhisme tibétain (aussi appelé lamaïsme) est une branche spécifique du bouddhisme vajrayāna, très ritualisée et colorée, avec beaucoup de pratiques ésotériques, de mantras, et une hiérarchie religieuse structurée autour du Dalaï-Lama et d’autres lamas importants.

En Chine continentale (hors Tibet), le bouddhisme dominant est le bouddhisme mahāyāna, plus tourné vers la compassion universelle et la recherche de l’illumination pour tous les êtres.

Donc oui, même si l’étiquette « bouddhisme » est la même, les formes et les pratiques varient beaucoup selon les régions et les histoires locales.

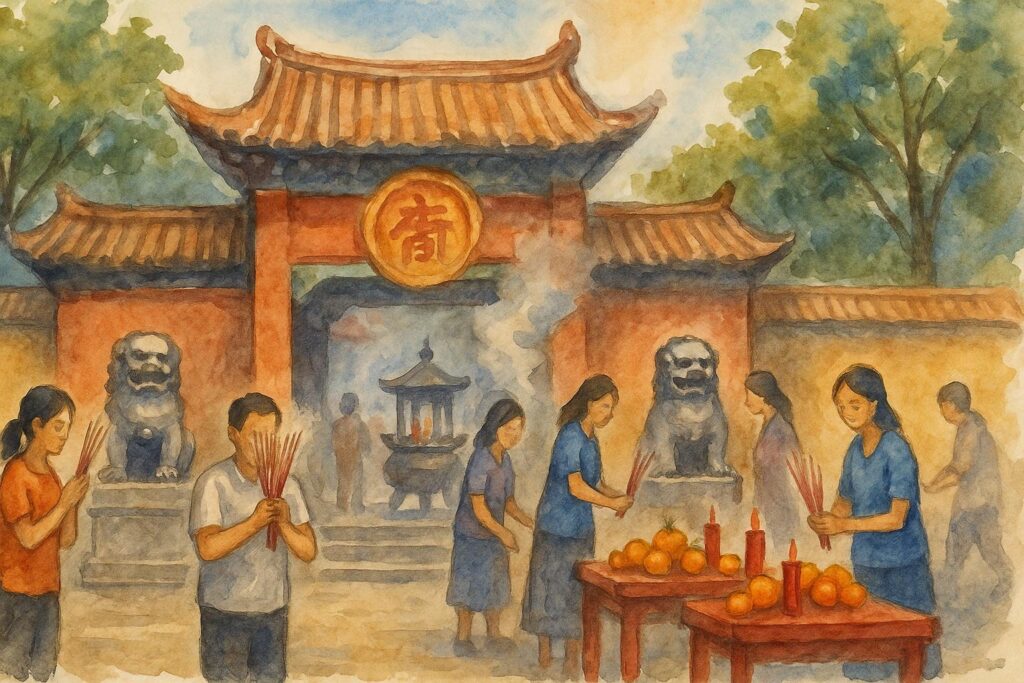

#13 Que pratique-t-on dans les temples taoïstes ?

Dans un temple taoïste, on ne vient pas vraiment « prier » au sens occidental du terme.

On vient plutôt :

- Faire des offrandes aux divinités pour demander protection, santé, prospérité.

- Allumer de l’encens pour honorer les esprits.

- Consulter des oracles ou demander des conseils aux prêtres taoïstes.

- Assister à des rituels pour équilibrer les énergies (exorcismes, bénédictions, fêtes saisonnières).

L’ambiance est souvent animée, colorée, pleine de vie.

Le taoïsme n’est pas une quête d’au-delà : c’est une recherche d’équilibre et d’harmonie ici et maintenant, dans ce monde-ci.

Histoire et évolution des religions en Chine

#14 Comment les religions ont-elles évolué en Chine à travers l’histoire ?

En Chine, la religion n’a jamais été un long fleuve tranquille.

À l’origine, les Chinois vénéraient les esprits de la nature, les ancêtres, et des forces cosmiques.

Avec le temps, ces croyances se sont structurées : le taoïsme est né, suivi par l’arrivée du bouddhisme, puis par le développement du confucianisme comme fondement moral et politique.

Pendant des siècles, ces trois grandes traditions ont cohabité, se mélangeant parfois au point qu’un même temple pouvait honorer Bouddha, Laozi (le fondateur mythique du taoïsme) et Confucius côte à côte.

Mais il y a eu aussi des périodes de trouble :

- Certains empereurs chinois ont tenté d’imposer une religion unique.

- D’autres ont persécuté certaines croyances considérées comme dangereuses.

- Et à l’époque moderne, avec la chute de l’empire et la montée du communisme, le rapport à la religion a été complètement bouleversé.

Bref, la religion en Chine s’est toujours adaptée aux grands changements de société, souvent en se faisant discrète quand il le fallait, mais sans jamais disparaître totalement.

À lire aussi : Histoire de Chine : résumé en images des Xia à l’époque contemporaine

#15 Pourquoi la religion a-t-elle été persécutée pendant certaines périodes (ex : Révolution culturelle) ?

La période la plus violente pour les croyances religieuses, c’est clairement la Révolution culturelle (1966-1976).

À cette époque, sous l’impulsion de Mao Zedong, l’objectif était de détruire tout ce qui était considéré comme « ancien » : traditions, coutumes, cultures… et donc religions.

Les temples ont été fermés, détruits ou réquisitionnés. Les statues ont été brisées. Les moines et les prêtres ont été envoyés en « rééducation ».

Pourquoi ? Parce que la religion était perçue comme un obstacle au progrès révolutionnaire : une superstition dangereuse qui empêchait le peuple d’adhérer pleinement au communisme et à la science.

Heureusement, après la mort de Mao, les années 1980 ont vu un certain « dégel ».

Petit à petit, la liberté de croyance a été réaffirmée… tout en restant sous surveillance.

À lire aussi : La Révolution culturelle en Chine en 10 questions

#16 Le bouddhisme a-t-il remplacé des croyances plus anciennes ?

Pas vraiment remplacé… plutôt absorbé.

Quand le bouddhisme est arrivé d’Inde, il ne s’est pas imposé en effaçant les croyances locales. Il s’est adapté au terrain.

Les dieux et esprits chinois ont trouvé leur place dans le panthéon bouddhiste. Les concepts indiens ont été réinterprétés à la sauce taoïste ou confucéenne.

C’est pour ça que le bouddhisme chinois est si différent du bouddhisme indien : il est devenu une sorte de fusion culturelle.

Résultat : aujourd’hui, un Chinois peut allumer de l’encens dans un temple bouddhiste, demander la protection d’un immortel taoïste, et rendre hommage à ses ancêtres confucéens… sans voir aucune contradiction.

Pratiques religieuses aujourd’hui en Chine

#17 Comment les Chinois pratiquent-ils leur religion au quotidien ?

La pratique religieuse en Chine est souvent discrète, souple et pragmatique.

Beaucoup de gens ne se disent pas « croyants » mais vont tout de même :

- Allumer de l’encens au Nouvel An pour attirer la chance,

- Prier dans un temple avant un examen important,

- Faire bénir une maison pour chasser les mauvaises énergies.

Ce n’est pas forcément un engagement spirituel profond, mais plutôt une manière de respecter les traditions et d’espérer un petit coup de pouce du destin.

La religion en Chine, c’est souvent plus une affaire de rituels que de foi dogmatique.

À lire aussi : 10 autres traditions chinoises qui risquent de vous surprendre

#18 Quelles sont les grandes fêtes religieuses en Chine ?

Même si la Chine moderne a tendance à mettre l’accent sur les fêtes « culturelles », beaucoup d’entre elles ont des racines religieuses ou spirituelles.

Quelques exemples :

- Nouvel An chinois (春节 Chūnjié) : origines chamaniques et cultes aux ancêtres.

- Fête des morts (清明节 Qīngmíngjié) : hommage aux ancêtres, avec des rituels de nettoyage des tombes.

- Fête des Fantômes (中元节 Zhōngyuánjié) : pour honorer les esprits des morts errants.

- Fête du Double Neuf (重阳节 Chóngyángjié) : rituels de protection contre les dangers.

Dans toutes ces fêtes, la frontière entre tradition, spiritualité et superstition est souvent très fine.

#19 Pourquoi voit-on des encens et des offrandes même chez des gens « pas croyants » ?

Parce que c’est avant tout une question de respect et d’habitude.

Allumer de l’encens, déposer des fruits sur un autel, brûler des papiers pour les ancêtres : ce sont des gestes culturels profondément enracinés dans la vie quotidienne chinoise, au point qu’ils ne sont même plus perçus comme « religieux » par beaucoup de gens.

C’est une façon d’entretenir le lien avec ses ancêtres, d’attirer la chance, ou tout simplement de ne pas « oublier » les esprits.

Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit !

#20 Les rites funéraires sont-ils religieux ?

Oui, et même très fortement.

La mort est un sujet sacré en Chine, avec des rituels précis hérités du confucianisme, du taoïsme et des croyances populaires.

Que ce soit pour l’enterrement, la crémation, ou les offrandes post-mortem, tout est codifié pour assurer que l’âme du défunt soit bien accompagnée dans l’au-delà.

Même dans les grandes villes modernes, où tout va vite, les familles prennent encore très au sérieux ces rites.

Comprendre cela, c’est mieux comprendre l’importance de la filiation, de la piété filiale (孝 xiào), et du respect des générations en Chine.

À lire aussi : Comment les Chinois voient-ils la mort ?

#21 Les jeunes générations sont-elles croyantes ?

C’est très variable.

Beaucoup de jeunes urbains se disent « athées » ou « non religieux ». Ils sont tournés vers les études, la carrière, la technologie.

Mais dans les faits, les traditions religieuses continuent de les toucher, même parfois sans qu’ils en soient totalement conscients.

Beaucoup continuent par exemple à faire des vœux au temple pour le Nouvel An, ou à participer aux fêtes liées aux ancêtres.

Et certains redécouvrent même l’intérêt du bouddhisme ou du taoïsme dans une quête de sens, face au stress de la vie moderne.

La religion en Chine n’a pas disparu : elle s’est transformée.

Liberté religieuse et situation actuelle

#22 Y a-t-il une liberté religieuse en Chine aujourd’hui ?

Officiellement, oui : la Constitution chinoise garantit la liberté de croyance.

Mais attention : dans la pratique, cette liberté est très encadrée.

Les grandes religions (bouddhisme, taoïsme, islam, protestantisme, catholicisme) sont reconnues à condition qu’elles soient affiliées à des organisations contrôlées par l’État.

Tout ce qui sort de ce cadre officiel — églises clandestines, groupes religieux indépendants, mouvements spirituels non reconnus — est vu avec suspicion et peut faire l’objet de pressions, voire de répressions.

En clair : tu peux croire, mais pas n’importe comment, ni avec n’importe qui.

#23 Peut-on pratiquer n’importe quelle religion librement en Chine ?

Dans les grandes villes, si tu restes dans le cadre des religions reconnues et que tu pratiques de manière discrète, ça ne pose généralement pas de problème.

Mais :

- Fonder une église ou un temple sans autorisation ? Problématique.

- Faire du prosélytisme public ? Très risqué.

- Appartenir à des groupes considérés comme « sectaires » ? Interdit.

Le gouvernement veille à ce que la religion ne devienne pas un instrument politique. Ce n’est pas tant la foi qui dérange que ce qu’elle pourrait mobiliser comme force collective.

Donc oui, la pratique est possible… mais toujours sous contrôle.

À lire aussi : Vivre en Chine – Avantages et Inconvénients (L’avis sans filtre d’un ancien expat)

#24 Comment sont vus les moines bouddhistes en Chine ?

Les moines bouddhistes (et les nonnes) bénéficient généralement d’un respect traditionnel dans la société chinoise.

Ils sont vus comme des personnes sages, détachées des affaires du monde, souvent consultées pour des conseils spirituels ou des rituels importants.

Cependant, tout dépend du contexte :

- Certains grands monastères sont devenus des attractions touristiques et jouent aussi un rôle économique.

- D’autres, dans des régions sensibles comme le Tibet, sont surveillés de près pour éviter tout débordement politique.

Dans l’ensemble, le bouddhisme reste la tradition religieuse la plus « acceptée » et la plus valorisée en Chine aujourd’hui.

#25 Le christianisme est-il en croissance en Chine ?

Oui, et de manière assez spectaculaire.

Malgré les restrictions, le nombre de chrétiens (protestants et catholiques) ne cesse d’augmenter depuis les années 1980.

Certains experts estiment qu’il pourrait y avoir aujourd’hui entre 60 et 100 millions de chrétiens en Chine.

Cette croissance s’explique par plusieurs facteurs : quête de sens dans une société en mutation rapide, réseau de solidarité des églises, soif de spiritualité dans un monde matérialiste…

Mais cette expansion est étroitement surveillée par l’État, surtout quand elle prend de l’ampleur en dehors du cadre officiel.

Clichés et idées reçues

#26 Est-ce que tous les Chinois font du tai-chi parce que c’est religieux ?

Pas du tout.

Le tai-chi (taiji quan, 太极拳) est avant tout un art martial — une forme de gymnastique de santé et de méditation en mouvement.

Même s’il est inspiré de concepts taoïstes (comme l’équilibre du yin et du yang), ce n’est pas une pratique religieuse.

En Chine, tu verras des gens de tous âges faire du tai-chi dans les parcs… mais c’est plutôt pour rester en bonne santé, se détendre, ou socialiser.

Pas pour prier les dieux !

À lire aussi : Qigong du matin : une routine pour un réveil en douceur

#27 Le feng shui est-il lié à une religion ?

Le feng shui (风水, littéralement « vent et eau ») est un art ancestral d’harmonisation des espaces, basé sur l’observation des énergies naturelles.

Il a des racines dans le taoïsme, mais aujourd’hui, il est pratiqué bien au-delà du cadre religieux.

Un promoteur immobilier à Pékin peut tout à fait consulter un maître feng shui avant de construire un immeuble… sans pour autant être « croyant ».

Ici encore, c’est plus une question de tradition culturelle et de recherche d’équilibre que de religion formelle.

À lire aussi : Le Feng Shui (风水) – C’est quoi et comment ça marche ?

#28 Les arts martiaux chinois sont-ils religieux ?

En partie, mais pas toujours.

Certains arts martiaux, comme le kung-fu Shaolin, sont nés dans des monastères bouddhistes. Ils combinent entraînement du corps et de l’esprit, avec une forte dimension spirituelle.

Mais la plupart des arts martiaux chinois que tu vois aujourd’hui sont pratiqués pour :

- La défense personnelle,

- Le sport de compétition,

- La santé physique,

- Ou même pour l’art du spectacle.

Donc non, faire du kung-fu ne veut pas dire faire acte de foi.

C’est parfois spirituel… mais souvent simplement culturel.

À lire aussi : Les 5 plus gros clichés sur la Chine : Vrai ou Faux ?

Comment mieux comprendre la Chine

Si tu as lu jusqu’ici, tu l’as sûrement ressenti : la religion en Chine, ce n’est pas juste une affaire de foi, c’est une façon de penser, de vivre, d’entrer en relation avec le monde.

Même si les croyances ont changé au fil du temps, elles continuent d’influencer la langue, la culture, les comportements quotidiens des Chinois.

Derrière un caractère chinois, un proverbe, ou même une simple expression polie, il y a souvent des siècles de traditions spirituelles qui transparaissent.

Et c’est là que l’apprentissage du chinois prend tout son sens.

Apprendre la langue, ce n’est pas juste retenir des mots ou des règles de grammaire. C’est entrer dans un autre univers mental, comprendre ce qui fait vibrer les gens au fond d’eux.

Et plus tu comprends cette dimension invisible, plus ton apprentissage devient vivant, naturel… et passionnant.

Donc si tu as envie de faire ce premier pas dans la langue chinoise, j’ai justement préparé une mini-formation gratuite spécialement pour les débutants.

En quelques jours, tu vas découvrir les bases essentielles pour commencer ton apprentissage du chinois de manière simple, claire, et sans te prendre la tête.

👉 Clique ici pour accéder gratuitement à ma mini-formation débutant et commence ton voyage dans la culture et la langue chinoise dès aujourd’hui !

À lire aussi :

Passionné par la langue chinoise, je vous livre mes secrets et mes meilleures astuces pour apprendre à parler mandarin en quelques mois.

Simple, clair et concis !!

Comme à chaque fois 👍

Bravo

Merci Alex, comme toujours tu nous offre une explication exhaustive sur chaque thème. Aujourd’hui l’état des religions et des philosophies en Chine.

Ayant étudié la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)je suis plus attiré par le Taoïsme pour sa relation d’harmonie avec la nature. En MTC du 无极 vient le 太一 (le Un) et de ce dernier vient le 太极 (le deux) c’est à dire le 阴阳 et de l’interaction entre le 阴 et le 阳 apparaissent les dix milles êtres. Aujourd’hui la science ou plus précisément la physique quantique a démontré ( cf: Einstein, Planck, Nils Bohr….) que dans le champs quantique toutes les possibilités existent et qu’est-ce que le champ quantique sinon le 无极。Quand le praticien de MTC ( je précise:,le vrai médecin) se connecte au 无极 alors la guérison est possible qu’elle que soit la spécialité utilisée ( acupuncture, pharmacopée, An Mo…) mais surtout impressionnant dans le cadre du Qigong médical dans sa version Chilel ou tu vois une tumeur disparaître en direct (des centaines de cas documentés). Malheureusement en occident le Bigpharma s’oppose farouchement à la divulgation et la reconnaissance de la MTC. En Chine les deux médecines coexistent sans problème.

En occident la bonne médecine a été sacrifiée sur l’autel du commerce….

Nous avons perdu le contact avec l’harmonie de la nature, c’est pourquoi retrouver le 道 devient urgent 🙏🏻☯️

Bonjour Alex

J’ai apprécié votre vidéo d’hier relative à la lecture de livres chinois. Mais j’ai une question: j’ai consulté le site « chinois companion » et je n’y ai trouvé que des lectures de niveau 1et 2. J’ai cherché un peu et n’ai rien trouvé pour un éventuel niveau 3 ou 4…Cela existe-t-il ou bien ai-je mal cherché? Merci de me répondre par mail. Bonne journée

Pascale MAZOYER

Je suis très heureux de t’avoir trouvé Alex . Je me sent chaque fois un peu plus intelligent après chaque article . Tu es mon encyclopédie chinoise. Merci .